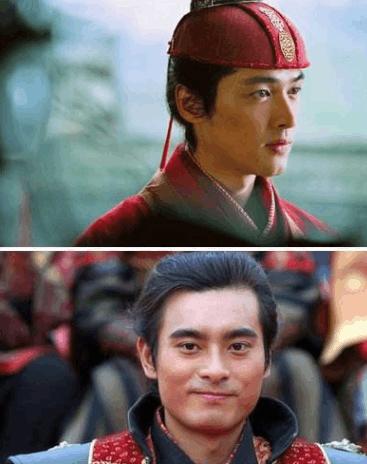

陈龙演艺生涯全解析:从武松到蒙挚,揭秘角色塑造与情感表达技巧

基本信息与成长背景

陈龙出生于上海一个普通家庭,从小在弄堂里奔跑长大。他有着典型的南方人特征——清秀五官配上挺拔身姿,说话时偶尔会带出几句软糯的上海方言。记得有次采访里他提到,小时候最喜欢趴在邻居家窗台看黑白电视里的武打片,那些光影交织的画面在他心里埋下了表演的种子。

他并非科班出身,进入演艺圈前做过模特,也在广告公司打过杂。这种经历反而塑造了他独特的表演质感——既有市井生活的烟火气,又带着对艺术的敏锐感知。我注意到他早期照片里总穿着洗得发白的牛仔裤,那种青涩又倔强的神态,与后来荧幕上收放自如的形象形成有趣对照。

演艺生涯起点与发展历程

1996年参演《乞丐皇帝传奇》算是他正式踏进演艺圈的标志。那会儿他刚满二十岁,在片场连机位都找不准,但导演说他眼睛里有股不服输的劲儿。这个角色让他意识到表演不仅是念台词,更是要把整个人浸入到另一个生命里。

真正让观众记住他的是《少年黄飞鸿》里的梁威。为了这个角色他提前三个月开始练武术,每天清晨在公园里打木人桩。有场雨夜追凶的戏拍了十七遍,他穿着湿透的戏服在青石板上反复摔倒,第二天发烧到39度还坚持把最后几个镜头拍完。这种较真劲儿后来成了他的职业标签。

从古装小生到现代精英,他的戏路越走越宽。《琅琊榜》里的蒙挚大将军让他迎来事业转折。这个角色需要同时展现武将的粗犷与谋士的细腻,他设计了很多细节——比如总是微驼的背和布满老茧的右手,让角色立刻鲜活起来。据说剧本围读时,原著作者海晏看到他即兴发挥的几个动作,当场感叹这就是她想象中的蒙大哥。

个人生活与社会活动

生活中他完全不像荧幕上那些锋芒毕露的角色。有次在菜市场被粉丝偶遇,他正耐心教摊主怎么用手机收付款。这个画面特别打动我——真正成熟的演员就该这样,能在聚光灯下绽放,也能在生活里扎根。

他和妻子章龄之的婚姻是圈内公认的模范。两人在合作电影《渡江渡江》时相识,从恋爱到结婚不过数月,却把日子过成了细水长流的诗。有年结婚纪念日他在微博发过段话:“戏里的悲欢离合演完就散,只有回家看见灶台上煨着的汤,才知道什么是真的。”这种对真实生活的珍视,或许正是他能在浮华的演艺圈保持初心的秘诀。

这些年他持续参与公益项目,特别是关注留守儿童的艺术教育。有次去山区支教,孩子们用彩笔画下心中的“蒙大将军”,他小心地把这些稚拙的画作收进行李箱。回上海后特意定制了画框挂在书房,说这些比任何奖杯都珍贵。这种不着痕迹的温柔,恰是他最动人的本色。

古装剧代表作《琅琊榜》深度分析

蒙挚这个角色像是为陈龙量身定制的铠甲。当其他角色在朝堂上运筹帷幄时,他饰演的禁军大统领总是一身玄甲站在宫墙阴影里。这个位置的微妙之处在于——既要展现武将的威严,又要藏起政客的机心。陈龙的处理很见功力,他让蒙挚走路时习惯性塌着半边肩膀,这是常年披甲形成的身体记忆;握剑时小指总会无意识翘起,暗示着人物曾经的书生底色。

记得有场戏是梅长苏深夜造访蒙府,镜头扫过陈龙的手部特写:他斟茶时拇指紧扣杯沿,放茶杯时刻意让瓷底轻叩桌面。三个连续动作就把人物内心的警惕与亲近都交代清楚了。这种用肢体语言替代台词的做法,让蒙挚不再是符号化的忠臣,而是有血有肉的复杂个体。

特别想提那场雨夜送别的戏。蒙挚跪在泥泞中目送霓凰郡主远嫁,雨水顺着头盔流进领口,他始终保持着标准的军礼姿势。镜头推近时能看到他咬肌在微微颤抖,但眼眶里分明是干的——武将不能流泪,这是蒙家的祖训。陈龙后来在访谈里说,这场戏他擅自改了个细节:原本设计要流泪,临拍时却决定让雨水代替泪水。“有时候克制的悲伤,比宣泄更有力量。”

现代剧代表作《欢乐颂》角色塑造

当陈龙带着《欢乐颂》里的陈家康出现在荧幕上,很多观众差点没认出这是当年的蒙大将军。他穿着剪裁合体的西装,头发用发胶打理得一丝不苟,连微笑时露出的牙齿都透着精英范儿。但这个角色最妙的地方在于,陈龙没有把他演成脸谱化的霸道总裁。

陈家康追求安迪时的分寸感特别值得玩味。送礼物永远是恰到好处的商务伴手礼,约见面永远提前三天发邮件,连表白都选在能看见整个陆家嘴的落地窗前——这些设计让角色立住了:他不是恋爱脑的富二代,而是把感情也纳入风险评估的投行精英。有场戏是他在车库等安迪下班,本来靠着车门的身体在看见电梯指示灯亮起时突然站直,这个细节把成熟男人那点难得的紧张感抓得太准了。

我特别喜欢他在咖啡厅拒绝樊胜美的那场戏。当对方暗示可以发展关系时,他转动着手里的拿铁杯,语气温和但界限分明:“樊小姐,我们更适合做朋友。”说完轻轻把糖罐推向对方——这个动作既化解了尴尬,又守住了距离。后来听导演说,推糖罐是陈龙即兴加的,他说现实生活中体面人拒绝别人时,总会找个道具来缓冲。

其他重要作品《猎场》《新水浒传》评析

《猎场》里他客串的律师林拜戏份不多,却像枚温润的玉印章盖在郑秋冬的人生转折点上。最惊艳的是那场天台对峙戏:当胡歌情绪崩溃时,陈龙只是安静地剥着橘子,等对方发泄完才递过去一瓣:“先吃点甜的。”这种以静制动的演法,把配角演成了定海神针。

当年接演《新水浒传》的武松时,他顶着不小压力。毕竟丁海峰版的武松太深入人心了。陈龙的处理很聪明——他弱化了传统武松的莽撞,突出了人物“知世故而不世故”的清醒。景阳冈打虎那段,新版特意设计了武松与老虎对视的慢镜头:他瞳孔里映出的不仅是野兽,还有对命运无常的敬畏。这种人性化的诠释,让经典角色有了新时代的解读空间。

某次影迷见面会上,有观众问他如何平衡商业片和文艺片的选择。他摸着下巴思考了几秒:“就像做菜,总不能天天吃红烧肉。”这个比喻很陈龙——始终带着烟火气的通透。从武松到蒙挚,从陈家康到林拜,他选角色似乎有套自己的标准:不必是绝对主角,但必须是有嚼头的角色。就像他书房里那些奇石收藏,每块都要有独特的纹理。

角色塑造的多样性与突破

陈龙的戏路宽得让人惊讶。从《新水浒传》里赤手空拳打虎的武松,到《琅琊榜》中沉稳内敛的蒙挚,再到《欢乐颂》里精致得体的商务精英陈家康——这些角色之间隔着千山万水,他却能游刃有余地穿梭其间。有意思的是,他很少重复自己,每个新角色都在试图打破前一个角色的影子。

记得有次看他的专访,他说选角时特别在意“陌生感”。“如果拿到剧本第一反应是‘这个我会演’,反而要警惕了。”这种对舒适区的警惕,让他的作品序列呈现出有趣的跳跃性。武松的野性、蒙挚的隐忍、陈家康的精致、林拜的温润,每个角色都带着截然不同的生命质感。

我特别注意到他接戏的一个规律:古装现代交替进行。这或许是他保持创作新鲜感的秘诀。拍完沉重的历史剧,就接个轻松的现代戏调节;演腻了西装革履,又回去披上铠甲。这种节奏让他的表演始终带着某种弹性,不会陷入某种固定模式。就像他某次在片场闲聊时说的:“演员最怕被定型,观看着也腻味。”

表演技巧与情感表达特点

陈龙的表演有种“收着演”的智慧。他很少用夸张的表情或过火的肢体语言,更擅长用微妙的细节传递复杂情绪。看他的戏总让我想起中国画里的留白——那些没说出口的,往往比说出来的更有分量。

在《琅琊榜》里,蒙挚这个角色台词本就不多,大部分时候像个沉默的背景板。但陈龙硬是用眼神和肢体把这个“背景板”演活了。朝堂上立于梁帝身侧时,他永远半垂着眼睑,仿佛对一切视而不见;唯独在见到梅长苏时,眼角会微微上扬——这个细微的变化,把人物内心的亲近与疏离交代得明明白白。

情感表达上,他特别懂得“克制”的力量。《欢乐颂》里陈家康向安迪表白那场戏,剧本原设计是要拥抱的。实际拍摄时,陈龙建议改成隔着半米距离对视。“成年人的爱情,很多时候是克制的试探。”结果这场戏播出后,那个欲言又止的瞬间反而比热烈拥抱更打动人心。这种对生活常态的精准把握,让他的表演总带着真实的毛边。

与其他演员合作的艺术火花

陈龙有个很特别的本事:无论和谁搭戏,都能产生奇妙的化学反应。和胡歌在《琅琊榜》里是君臣知遇,在《猎场》里变成亦师亦友,每次碰撞都让人眼前一亮。据说他们私下会为对手戏设计很多即兴的小动作,那些剧本上没有的细节,往往成为角色关系的点睛之笔。

与刘涛在《欢乐颂》里的合作也值得一说。两个成熟演员之间的张力,把成年人的爱情演得格外耐看。有场戏是陈家康送安迪回家,两人在小区门口道别。原本只是简单的挥手再见,陈龙临时加了个整理领带的动作——这个下意识的举止,把商务精英时刻注意形象的特质自然流露出来。刘涛当时的反应也很妙,她愣了一下才转身,这个停顿把人物内心的波动全演出来了。

我记得某次电影节后台,有位年轻演员向他请教如何演好对手戏。他想了想说:“要把对方当成真的。”这句话听着简单,做起来却难。看他和不同演员对戏,确实能感受到他是真的在“听”对方说话,而不是等着念台词。这种投入让每场对手戏都像真实的交流,观众自然会被带入戏中。

有时候觉得陈龙像块品质上乘的画布,无论遇到什么风格的演员,都能衬托出对方最亮眼的色彩。这或许就是一个好演员的修养——既能在独处时撑起全场,又能在群戏中成就他人。

获奖情况与业界评价

陈龙的书架上应该摆着不少奖杯,虽然他自己很少主动提起这些。从早期的华鼎奖到近年的国剧盛典,他的获奖记录像一条缓慢但持续上升的曲线。特别值得一提的是他在《琅琊榜》后获得的“年度最佳男配角”——这个奖项对他而言更像是一种迟来的认可。

业界对他的评价很有意思。有位合作过的导演说过:“陈龙是那种会让导演放心的演员。”这句话听着平常,在影视圈却是极高的赞誉。意思是无论剧本多薄的角色,交到他手里都能演出厚度;无论拍摄条件多艰苦,他从不抱怨。这种专业态度让他在制片方那里有着很好的口碑。

我记得有次在剧组探班,正赶上他在拍一场雨戏。初春的天气还很冷,人造雨淋得人直打哆嗦。他连续拍了七条,每次导演喊“卡”都先问:“需要再来一条吗?”后来制片人私下说,就冲这工作态度,下次有戏第一个考虑他。这种靠专业积累的口碑,比任何奖项都来得实在。

对新生代演员的示范作用

现在戏剧学院的学生做人物分析时,常会把陈龙的作品当教材。不是因为他演得多么惊天动地,而是他的职业路径很有参考价值——没有一夜爆红,全靠一部部戏积累。这种“慢火熬汤”式的成长,对浮躁的演艺圈是个温和的提醒。

某次我在一个表演工作坊,听到年轻演员讨论他的表演。有个学生说得挺到位:“陈老师的戏看着不费劲,但细想每个细节都经得起推敲。”这种“不费劲”恰恰是多年修炼的结果。就像他某次在母校分享时说的:“演戏到最后,拼的是文化底蕴和生活积累。”

他的存在让很多新人看到另一种可能:不靠炒作、不立人设,单纯靠演技也能在演艺圈站稳脚跟。有次采访中,他说起见过太多有天赋的年轻人因为急于求成而迷失。“这个行业需要耐心,就像种树,不能天天把根挖出来看长没长。”这句话后来被很多表演老师拿来教育学生。

在影视行业的影响力分析

陈龙在行业内的位置很特别。他不是流量担当,但制作方都愿意用他;他不是话题人物,但观众看到他的名字就会觉得“这戏应该不错”。这种稳扎稳打建立起来的信誉度,在变幻莫测的影视市场反而成了稀缺资源。

从商业价值看,他可能不是片酬最高的那一档,但性价比绝对靠前。投资方知道找他演戏不会有幺蛾子,不会临时请假、不会乱改剧本、不会带一堆助理。这些看似小事,在紧张的拍摄周期里都是真金白银。

更深远的影响在于,他证明了“演员”这个身份的本真价值。在这个数据为王的时代,他依然坚持演员最终要靠作品说话。有次聊起某部剧的收视率,他说:“数字会过去,角色会长存。”这句话让我想起老戏骨们常说的“戏比天大”。

或许陈龙最大的成就,就是在这个浮躁的时代里,安静地演好每一个角色。他用二十多年的职业生涯告诉我们:真正的演员影响力,不在于上了多少次热搜,而在于留下了多少个让人记住的角色。就像《琅琊榜》里的蒙挚,戏份不多,但每次出场都恰到好处——这大概也是陈龙在演艺圈的写照。

近期作品与工作计划

陈龙的档期表总是排得恰到好处。听说他刚完成一部现实主义题材的电视剧拍摄,这次挑战的是个与以往截然不同的角色——一个游走在灰色地带的律师。剧本打磨了两年多,他为了这个角色特意去律师事务所实习了三个月。这种“笨功夫”在当下快节奏的拍摄环境里显得尤为珍贵。

下半年他可能会参与一部文艺片的拍摄,虽然片酬不高,但剧本深深打动了他。制片人透露,陈龙看完剧本第二天就答应了,唯一的要求是给他一个月时间体验生活。这种对作品的挑剔与投入,已经成为他接戏的独特标准。

记得去年在某次行业活动上遇见他,聊起工作计划时他说:“现在更看重与团队的气场合不合,剧本能不能打动自己。”这种选择标准的变化,恰恰说明他在职业生涯这个阶段更注重作品的质量而非数量。有部大制作的古装剧曾开出高价片酬邀请他,但因为角色重复性太高,他婉言谢绝了。

艺术创作方向预测

观察他近年的选角轨迹,能发现一个有趣的变化:从单一的古装美男、都市精英,转向更具复杂性的边缘人物。这种转变不是突然的,而是渐进式的。就像他某次采访中说的:“演员就像探险家,总要去没去过的地方看看。”

未来他可能会更多涉足电影领域。虽然电视剧给了他稳定的观众基础,但大银幕的表演精度要求对他而言是个值得挑战的新课题。有消息称几位新生代导演都在与他接触,想合作一些作者性较强的作品。这种选择很符合他现在的心态——不再追求曝光度,而是寻找能留下印记的角色。

或许我们很快就能看到他在舞台剧领域的尝试。去年他悄悄去看了几场话剧,还在某戏剧工作坊做了次分享。这种回归戏剧本源的冲动,在很多成熟演员身上都会出现。就像他某次不经意提到的:“站在舞台上的那种紧张感,是镜头前永远无法替代的。”

在影视行业的发展前景

陈龙正处在演员的黄金时期——有了足够的经验积累,又保持着良好的状态。在这个流量明星频繁更迭的时代,他这样稳扎稳打的演员反而显出独特的价值。制作方越来越意识到,需要他这样的“定海神针”来平衡作品的商业性与艺术性。

他的发展路径让我想起某些香港老牌演员——年轻时演偶像小生,中年后转型为实力派,随着年龄增长戏路反而更宽。这种演员的生命力往往比流量明星更持久。有次听选角导演聊天时说:“现在很多项目都需要陈龙这样的演员,能提升整部戏的表演水准。”

或许他未来会尝试制片人的角色。去年他参与策划的一个项目已经进入筹备阶段,虽然他说只是“帮朋友看看剧本”,但能看出他对内容创作的整体把控能力在提升。这种从台前到幕后的延伸,似乎是优秀演员的自然发展轨迹。

在这个行业待了二十多年,陈龙已经找到了自己的节奏。不紧不慢,不争不抢,但每一步都走得很扎实。有次聊到未来规划,他笑着说:“只要能遇到好角色,演到八十岁也可以。”这种对表演本身的热爱,或许才是他未来发展的最大保障。