图灵:计算机科学之父的传奇人生与核心贡献解析

艾伦·图灵这个名字在科技圈几乎无人不晓。你可能在电影《模仿游戏》里见过他的故事,但真实的图灵远比银幕形象更加复杂而深刻。这位英国数学家只活了短短41年,却为人类打开了通往数字时代的大门。

1.1 艾伦·图灵生平简介

1912年6月23日,图灵出生在伦敦一个中产阶级家庭。童年时期的他就展现出非凡的数学天赋,据说为了计算从家到学校的路线长度,他会在路上数自己的步数。这种对精确计算的痴迷贯穿了他的一生。

1931年,图灵进入剑桥大学国王学院学习数学。那时的剑桥正是理论科学的前沿阵地,他沉浸在数理逻辑的世界里。我记得在大学图书馆偶然翻到图灵的传记,惊讶地发现他不仅是理论家,还是位出色的长跑运动员——他曾差点入选英国奥运代表队。这种理性和体能的完美结合,让人看到科学家形象的另一种可能。

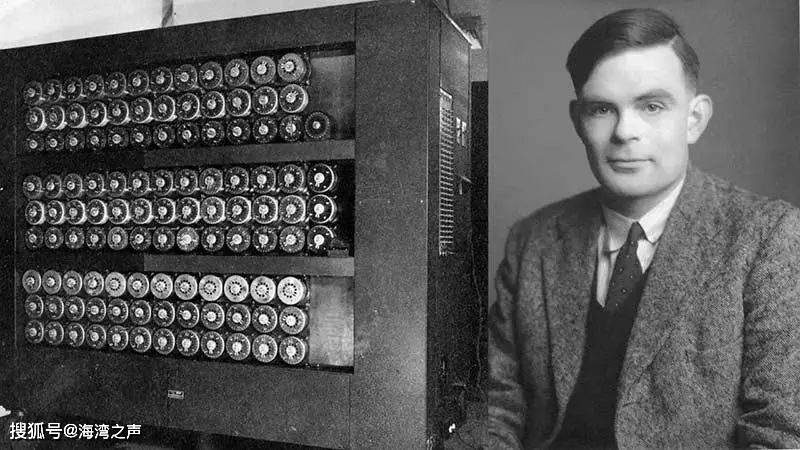

二战期间,图灵在布莱切利园的工作彻底改变了他的命运。作为密码破译团队的核心成员,他设计的“炸弹”机成功破解了德国的恩尼格玛密码。这项工作至少缩短了两年战争时间,拯救了无数生命。但出于保密要求,他的贡献直到几十年后才被世人知晓。

战后图灵转向计算机设计,却在1952年因同性恋身份被起诉并接受化学阉割。1954年6月7日,他被发现死于家中,床头放着半个涂有氰化物的苹果。这个结局总让我感到心痛,一个用智慧拯救了无数生命的人,最终却被自己守护的社会如此对待。

1.2 图灵在计算机科学中的核心贡献

图灵最伟大的贡献在于他重新定义了“计算”这个概念。1936年,24岁的图灵发表论文《论可计算数及其在判定问题上的应用》,提出了那个著名的思想实验——图灵机。

这个设想简单得惊人:一条无限长的纸带,一个读写头,一套规则表。就是这样简单的装置,理论上却能完成任何现代计算机的任务。我第一次理解这个概念时感到震撼,原来所有复杂的计算都可以分解为如此基础的操作。

图灵机的意义在于它划定了计算机能力的边界。有些问题计算机能够解决,有些则永远不能——这个判断标准就来自图灵的理论。他证明了“可计算性”的存在,为整个计算机科学奠定了数学基础。

战争期间,图灵将理论付诸实践。他参与设计的巨人计算机(Colossus)是世界上第一台可编程电子计算机。虽然当时这属于最高机密,但这些经验让图灵对计算机设计有了更具体的思考。战后他在曼彻斯特大学继续计算机研发工作,提出了“图灵测试”的初步构想。

他1950年发表的《计算机器与智能》开创了人工智能研究的先河。文章开篇就提出“机器能思考吗”这个划时代的问题。图灵没有陷入哲学争论,而是设计了一个可操作的测试方法。这种务实的态度很能体现他的风格——再抽象的问题也要找到具体的解决方法。

1.3 图灵对现代科技的影响

走在今天的大街上,每个人口袋里都装着一台远超图灵想象的计算机。但很少有人意识到,所有这些设备的核心原理都能追溯到图灵80年前的理论。

现代计算机的体系结构依然遵循着图灵机的基本逻辑。中央处理器就像那个读写头,内存就是那条无限长的纸带。每次你用手机发送消息、用电脑处理文档,本质上都是在实现图灵设想的计算模型。这种影响如此深入,以至于我们已经感受不到它的存在——就像鱼感受不到水一样。

人工智能领域更是直接受益于图灵的开拓。深度学习、自然语言处理、图像识别,这些热门技术都在试图回答图灵提出的问题。虽然现在的AI研究者很少直接引用图灵测试作为评估标准,但那个根本问题——“机器能否像人一样思考”——始终是推动领域发展的核心动力。

图灵的思想也影响了生物学领域。他晚年对形态发生的研究同样具有开创性,用数学方程解释斑马条纹、向日葵种子排列等自然图案的形成。这种跨学科的思维方式在今天看来依然前卫。

2013年,英国女王向图灵追授特赦。2019年,他被印在新版50英镑纸币上。这些迟来的荣誉某种程度上反映了社会观念的进步。但对我而言,图灵真正的纪念碑不是这些,而是每台正在运行的计算机,每个与AI对话的瞬间,以及科学界对包容多元的持续追求。

他的生命虽然短暂,但思想的光芒至今仍在照亮我们前行的道路。在数字时代的每个角落,我们都能找到图灵留下的印记。

想象一个场景:1936年的剑桥大学,24岁的图灵坐在书桌前,试图解决一个困扰数学界多年的难题——什么是计算?他面前没有电路板,没有处理器,只有纸和笔。但就在这个看似普通的时刻,他构想出了一台改变世界的机器。这台机器如此简单,却又如此强大,它定义了计算机能力的边界,至今仍在塑造我们对计算的理解。

2.1 图灵机的基本概念与原理

图灵机本质上是一个思想实验,一个理论模型。它由几个基本部件组成:一条无限长的纸带,一个可以在纸带上移动的读写头,一套控制规则,以及一个记录当前状态的状态寄存器。

纸带被划分成一个个格子,每个格子可以存储一个符号。读写头能够读取当前格子的符号,根据控制规则决定要执行的操作——写入新符号、向左或向右移动,或者改变状态。控制规则就像是机器的“大脑”,告诉它在特定状态和特定符号下应该做什么。

我第一次接触这个概念时,觉得它简单得不可思议。这不就是小孩子玩的“按照说明做游戏”吗?但正是这种极简的设计,蕴含着深刻的力量。图灵机不需要复杂的电路,不需要先进的材料,它的威力完全来自那个简单的规则系统。

让我分享一个教学中的观察。每次向学生解释图灵机,我都会用乐高积木来演示。用不同颜色的积木代表不同符号,用纸条模拟纸带,用手指充当读写头。学生们往往在动手操作的过程中突然顿悟——原来复杂的计算可以如此直观地分解。这种从具体到抽象的理解过程,恰恰呼应了图灵当初的思考方式。

图灵机的精妙之处在于它的普适性。无论问题多么复杂,只要能分解成一系列基本操作,理论上都能用图灵机解决。这个发现打破了人们对计算的固有认知,原来所有计算问题在本质上都是相通的。

2.2 图灵机的计算模型分析

图灵机的计算模型建立在一个核心假设上:计算就是符号处理。读写头读取符号,根据规则处理符号,然后输出新的符号。这个过程看似机械,却能产生惊人的复杂性。

模型的关键在于“状态”这个概念。状态记录了机器到目前为止的“经历”,决定了它下一步的行动。就像一个人在做决策时,会考虑之前获得的信息和当前的处境。图灵机通过状态的转移来模拟这种“记忆”和“决策”的过程。

有趣的是,图灵机模型预示了现代计算机的许多特性。纸带对应内存,读写头对应处理器,控制规则对应程序。这种对应关系不是巧合,而是因为现代计算机的设计者们都深受图灵理论的影响。

我记得曾经尝试用纸笔模拟一个简单的图灵机,用来判断一个二进制数是否是偶数。虽然过程很慢,但那种亲手“运行”计算的感觉很特别。你能清晰地看到每个步骤如何推进,状态如何转换,最终如何得出结果。这种透明性在现代计算机中反而很难体验到了。

图灵机模型的另一个重要特点是它的确定性。给定相同的输入和规则,它总是产生相同的结果。这种可预测性为计算机科学奠定了坚实基础,让我们能够严格证明哪些问题可以被计算,哪些不能。

2.3 图灵完备性与计算能力

图灵完备性可能是图灵理论中最具影响力的概念。简单来说,如果一个系统能够模拟通用图灵机,我们就说它是图灵完备的。这意味着它可以执行任何可计算的任务。

这个概念的重要性怎么强调都不为过。现代编程语言——从C++到Python,从Java到JavaScript——都是图灵完备的。它们表面上的差异很大,但计算能力在本质上是等价的。一个用Python写的程序,理论上总能用C++重写,反之亦然。

我第一次真正理解图灵完备性是在学习不同编程语言的时候。当时觉得很困惑,为什么这些语法各异的语言最终都能完成相似的任务?直到学习了图灵机理论才明白,原来它们都在同一个能力范围内运作。

图灵完备性也帮助我们理解了计算的极限。图灵证明了存在一些问题是图灵机无法解决的,比如著名的“停机问题”——我们无法编写一个程序来判断任意程序是否会停止运行。这个发现既令人沮丧又令人释然:知道了边界在哪里,我们就能更明智地选择前进的方向。

在实际开发中,我们很少需要直接思考图灵完备性。但它就像一个隐形的基石,支撑着整个计算机科学的大厦。每次你写下一行代码,每次你运行一个程序,你都在利用图灵80年前发现的那个根本真理。

图灵机的遗产在今天依然鲜活。从智能手机到超级计算机,从简单的计算器到复杂的人工智能系统,所有这些设备的核心都运行着图灵设想的那个基本模型。他的思想不仅定义了计算机能做什么,更重要的是定义了什么是计算本身。这种理论深度让图灵机超越了时代,成为计算机科学永恒的基石。

1950年,图灵在《计算机器与智能》中提出了一个看似简单却影响深远的问题:“机器能思考吗?”他没有直接回答这个哲学难题,而是设计了一个巧妙的替代方案——模仿游戏。这个后来被称为图灵测试的思想实验,用一个可操作的标准绕过了对“思考”的无休止争论,将焦点转向了行为表现。六十年过去了,这个测试依然在引发讨论、激发创新,甚至挑战我们对智能本质的理解。

3.1 图灵测试的提出背景与原理

图灵生活的时代,关于机器智能的讨论大多停留在哲学层面。学者们争论着意识、灵魂这些难以定义的概念。图灵采取了不同的路径——他关心的是外在表现而非内在状态。如果一台机器的行为让人无法区分它是人还是机器,那么从实用主义角度,我们就可以说它在“思考”。

测试的基本设置很优雅:一个人类评判员通过文本与两个参与者交流,一个是人,另一个是机器。评判员的任务是通过提问和对话来判断哪个是机器。如果机器能够频繁地让评判员做出错误判断,它就通过了测试。

这种设计巧妙地避开了许多陷阱。它不要求机器完美,只要求它足够像人。它不关心机器内部如何工作,只关心外部表现。我记得第一次读到这个设计时,被它的简洁深深吸引。它像一面镜子,既照向机器,也照向我们自己——我们判断他人智能的标准,原来如此依赖于对话和互动。

图灵测试的核心在于它对人机交互本质的洞察。我们通常不会通过解剖大脑来判断一个人是否聪明,而是通过交流、观察反应、感受情感共鸣。图灵将这种日常的智能判断方式形式化,创造了一个可操作的测试标准。

3.2 图灵测试的实施方法与标准

实施图灵测试需要考虑许多细节。对话应该持续多久?话题范围应该多广?评判员需要什么背景?这些看似技术性的问题,实际上触及了测试的核心。

典型的测试设置中,对话时间通常限制在5到10分钟。这个时间足够进行有意义的交流,又不会让测试变得不切实际。话题往往是开放的,评判员可以询问任何内容——从天气到哲学,从个人情感到专业知识。这种开放性很重要,它防止了机器通过专门准备特定领域知识来“作弊”。

评判员的选择也很关键。理想的评判员应该对技术有一定了解,但又不能是AI专家。太了解技术的人可能会问一些“陷阱”问题,而完全不懂技术的人可能过于轻信。这种平衡反映了测试的本质:它不是在寻找完美的模仿,而是在模拟普通人的人机交互体验。

我在大学时参与过一个简化的图灵测试实验。作为评判员,我需要同时与一个同学和一个早期聊天程序对话。有趣的是,那个程序在某些方面表现得比真人更“完美”——它从不犯错,回答迅速,语法无懈可击。正是这种完美暴露了它。真正的人类会犹豫、会犯错、会有情绪波动。这个经历让我明白,图灵测试考验的不是知识的广度,而是人性的深度。

测试标准一直在演变。最初图灵预测到2000年时,机器能有30%的机会在5分钟对话中欺骗评判员。这个预测既保守又激进——保守在于时间估计,激进在于他相信这种可能性。今天的AI在某些特定对话中已经能够通过简化版的测试,但完全通用的图灵测试仍然是一个挑战。

3.3 图灵测试在现代人工智能中的应用

图灵测试的影响远远超出了学术讨论。它成为了AI发展的北极星,指引着研究方向和产品设计。每当一个新的聊天机器人发布,人们不自觉地问:它能在对话中骗过我吗?

现代AI系统虽然很少以通过正式图灵测试为主要目标,但测试的精神渗透在各个领域。客服机器人需要足够自然地理解用户问题,虚拟助手要能进行流畅的对话,游戏NPC要表现出可信的个性。所有这些应用都在不同程度上借鉴了图灵测试的理念。

我最近试用了一个最新的对话AI,它的表现令人印象深刻。它能理解上下文,能处理模糊的指代,甚至能表现出一定的幽默感。但在长时间的对话中,还是能感觉到某种“机械性”——它缺乏真正的情感共鸣,无法形成持续的个人记忆。这种局限性恰恰说明了图灵测试的价值:它设定的标准很高,但方向正确。

图灵测试也催生了许多变体和改进。比如“完全图灵测试”要求机器不仅能对话,还能通过摄像头感知世界并操作物体。还有“反向图灵测试”,用来区分人类和机器——这正是验证码系统的基础。这些发展显示,图灵最初的构想具有惊人的扩展性。

测试的批评者认为它过于强调欺骗,而不是真正的理解。这个批评有道理,但可能错过了重点。图灵测试从来不是智能的唯一定义,而是一个起点,一个启发。它推动我们不断追问:什么是智能?如何衡量智能?机器与人在这个维度上如何比较?

今天,当我们与Siri对话,使用智能客服,或者看到AI生成的文章时,我们都在参与一个广义的图灵测试。这个70年前的思想实验,依然在塑造我们与机器相处的方式,依然在挑战我们理解智能的边界。图灵的真正遗产不是测试本身,而是他开启的那场永不停息的对话。

站在人工智能蓬勃发展的今天回望图灵,就像在湍急的河流中寻找源头。他的思想没有因时间流逝而褪色,反而在新的技术语境中焕发出更丰富的内涵。那些写在纸带上的理论模型、关于机器思考的提问,如今已化作无数行代码、智能系统和伦理讨论。图灵留给我们的不仅是具体的技术成果,更是一种思考计算与智能的独特视角——这种视角在今天依然指引着方向,也带来新的困惑。

4.1 图灵理论对人工智能发展的启示

图灵机模型看似抽象,却为AI发展提供了最基础的语言。当我们讨论神经网络、深度学习或任何复杂算法时,本质上都在图灵设定的计算框架内工作。这种理论上的“完备性”让创新有了坚实的根基——无论技术如何迭代,都逃不出那个简单的读写头在纸带上移动的基本意象。

现代AI研究者常面临一个有趣困境:系统在特定任务上表现卓越,却难以解释其决策过程。这时图灵的实用主义哲学就显得格外珍贵。他不太关心“机器是否真的理解”,而更关注“机器能否表现得像理解”。这种外在行为导向的研究路径,让AI避免了早期陷入意识哲学的泥潭,得以快速发展出实用的应用。

我记得参观一个人工智能实验室时,研究员展示了他们的对话系统。系统能流畅交谈,甚至能感知用户情绪变化。但当被问及“你是怎么做到的”,回答变得技术化而模糊。这恰恰呼应了图灵的智慧——我们不需要完全理解智能的机制,也能创造智能的行为。这种思路解放了研究者的手脚,让他们能专注于构建而非解释。

图灵对“学习”的设想也颇具预见性。他在讨论“儿童机器”时提出,与其编程灌输知识,不如设计能够学习的架构。这个想法如今已成为深度学习的基础。我们训练模型的方式,本质上就是在创造图灵设想的那种能从经验中学习的系统。

4.2 图灵测试的争议与发展

图灵测试从来不是完美标准,但它的不完美恰恰成为持续讨论的动力。批评者认为测试过于人类中心——为什么智能必须以模仿人类为标准?海豚的智能不也很有价值吗?这种质疑催生了新的思考:也许我们需要多种智能标准,对应不同的认知形态。

测试还引发了关于“欺骗”与“真实理解”的伦理讨论。一个系统可能通过精心设计的对话策略让人相信它是人类,但这算真正的智能吗?我在一次技术会议上听到激烈辩论:某个聊天机器人能通过简化版图灵测试,但其开发者承认,系统实际上并不“理解”对话内容,只是模式匹配做得足够好。

这种争议推动着测试本身的进化。洛布纳奖作为图灵测试的实践平台,几十年来见证了AI对话能力的进步,也暴露了测试的局限性。现在研究者提出了许多补充标准:需要长期互动、需要情感一致性、需要知识整合能力。这些发展让智能评估变得更加立体。

有意思的是,图灵测试在某种程度上已经被“逆向应用”。验证码系统利用图灵测试原理来区分人和机器——那些扭曲的文字、点击图片中红绿灯的任务,本质上是要求证明“你是人类”。这种反转恐怕连图灵自己也未曾预料。

测试的最大价值或许不在于提供一个确定答案,而在于保持问题的开放性。每当新技术出现,我们都会不自觉地问:这次它能通过测试吗?这个问题推动着技术前进,也促使我们不断重新定义什么是智能、什么是人性。

4.3 图灵遗产在计算机科学中的持续影响

图灵的思想像一条暗流,在计算机科学的各个分支中静静流淌。从理论计算机科学到实践工程,从密码学到量子计算,他的印记无处不在。这种影响的持久性令人惊讶——很少有科学家的思想能跨越如此长的时间,依然保持如此强的解释力。

在理论层面,图灵机模型仍然是计算复杂性的黄金标准。当我们说某个问题是“NP难”的,或者说某个系统是“图灵完备”的,都在使用他建立的语言。这种理论框架让不同领域的研究者能够有效沟通,为整个学科提供了共同的基础。

实践层面,图灵关于机器智能的思考影响着产品设计理念。现代人机交互强调自然、直观,这种追求可以追溯到图灵测试体现的理念——机器应该适应人类,而不是反过来。我使用的语音助手能理解含混的指令,能处理中断和修正,这些功能背后都有图灵思想的影子。

图灵在密码学领域的贡献同样影响深远。他设计的炸弹机破解了恩尼格玛密码,这种工作方式启发了现代密码分析技术。更重要的是,他展示了理论思维如何解决现实世界的重要问题——这种跨界的勇气在今天依然值得学习。

他的生平故事也成为一种文化符号。那个被时代亏待的天才,那个用理论改变世界的梦想家。这个形象激励着一代代年轻人进入计算机科学领域。他们可能不熟悉图灵机的所有数学细节,但都被那个基本问题吸引:机器能思考吗?我们能创造智能吗?

图灵留给我们的最大遗产,或许是一种特定的乐观精神——相信理性可以理解世界,相信创造力可以改变世界。在人工智能引发各种担忧的今天,这种乐观显得格外珍贵。当我们面对技术带来的伦理困境时,图灵的生平提醒我们:科学从来不只是技术问题,更是人的问题。他的思想继续活着,不仅在论文和算法中,更在每一个追问智能本质的好奇心中。