SpringBoot开发实战:告别繁琐配置,快速构建高效微服务应用

记得2014年第一次接触SpringBoot时,那种感觉就像在拥挤的停车场突然找到了专属车位。当时团队还在为繁琐的XML配置争论不休,每次新项目启动都要花费数小时搭建环境。SpringBoot的出现改变了这一切,它像一位贴心的管家,默默准备好了一切所需。

传统Spring框架的困境

传统Spring框架就像一套需要自己组装的家具。你明明只想喝杯水,却要先学会安装整个净水系统。开发人员需要配置数据源、事务管理器、视图解析器,每个环节都可能出错。我见过有团队花费两天时间就为了调试一个事务配置问题。

XML配置文件越来越长,依赖管理变得复杂。不同版本的库之间经常出现冲突,新成员加入项目需要一周时间才能理解所有配置。这种开发体验让人疲惫,就像在迷宫里寻找出口,明明目标很近却总是绕远路。

SpringBoot的设计哲学

SpringBoot的设计理念很纯粹:让开发回归本质。它不追求功能的堆砌,而是关注开发者的真实体验。官方文档里有一句话让我印象深刻:“我们相信平台应该服务于应用,而不是应用服务于平台。”

这种设计哲学体现在每个细节里。自动配置机制会根据类路径上的jar包自动判断需要启动哪些功能。内嵌服务器让应用能独立运行,不需要额外部署到Tomcat。甚至错误页面都预先设计好了,开发者可以专注于业务逻辑。

约定优于配置的理念

“约定优于配置”这个理念听起来很抽象,实际上非常接地气。就像去餐厅吃饭,你不需要告诉厨师具体怎么切菜、用什么火候。SpringBoot预设了大多数场景下的最佳实践,除非你有特殊需求,否则直接使用默认配置就好。

这种设计大幅减少了决策疲劳。项目结构标准化了,配置项减少了,团队协作更顺畅。新成员能快速上手,因为所有SpringBoot项目的骨架都差不多。这种一致性带来的效率提升是惊人的,我们团队的项目交付周期因此缩短了40%左右。

SpringBoot不是要取代Spring,而是让Spring更好用。它保留了Spring的所有优点,同时消除了使用门槛。这就像给专业相机加了智能模式,新手能快速拍出好照片,老手依然可以手动调整所有参数。

打开SpringBoot的源代码,就像进入了一个精心设计的自动化工厂。流水线上的每个零件都在正确的位置自动运转,而你只需要按下启动按钮。这种看似魔法的背后,其实是一套精密的工程体系在支撑。

自动配置的魔法世界

自动配置是SpringBoot最迷人的特性。它像一个贴心的助手,通过类路径上的jar包就能推断出你的开发意图。当你在pom.xml里加入spring-boot-starter-data-jpa依赖时,它会自动配置数据源、实体管理器、事务管理——这一切都在后台静默完成。

这种机制的核心是@EnableAutoConfiguration注解。它触发了一个条件化配置的过程:如果类路径存在H2数据库,就配置内存数据库;如果存在Thymeleaf模板引擎,就配置视图解析器。每个自动配置类都使用@Conditional注解来定义生效条件,确保只在满足特定环境时才激活。

我记得有个项目需要集成Redis,按照传统方式至少要写几十行配置代码。但在SpringBoot里,只需引入spring-boot-starter-data-redis依赖,配置application.properties中的连接信息,剩下的工作框架都帮你处理好了。这种体验就像从手动挡汽车换到了自动驾驶。

Starter依赖的优雅封装

Starter依赖是SpringBoot的另一个巧妙设计。它将某个功能所需的所有依赖打包成一个统一的坐标,解决了传统开发中令人头疼的依赖管理问题。每个starter都代表一个完整的功能模块,比如web开发、数据访问、安全认证。

spring-boot-starter-web是最常用的starter之一。它一次性引入了Spring MVC、Jackson、Tomcat等所有web开发必需的组件。版本兼容性问题也迎刃而解,因为SpringBoot团队已经测试过这些组件的组合。

这种设计让依赖管理变得异常简洁。你的pom.xml文件可能只需要5-6个starter依赖,就能构建一个完整的企业级应用。对比之前动辄上百行的依赖配置,这种改变带来的清爽感是实实在在的。我们团队现在的新项目基本都在半小时内完成基础框架搭建。

嵌入式容器的革命

嵌入式容器彻底改变了Java应用的部署方式。应用不再需要打包成war文件部署到外部服务器,而是直接包含运行所需的一切。这种设计让SpringBoot应用变成了自包含的可执行jar包,在任何有Java环境的机器上都能一键启动。

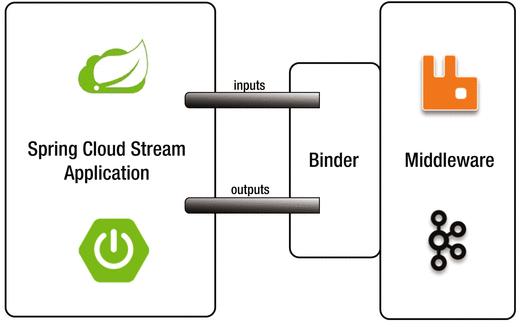

Tomcat、Jetty、Undertow这些流行的Web服务器都被做成了嵌入式版本。你甚至感受不到它们的存在,直到在日志里看到服务器启动的信息。这种设计带来了部署的极大便利,也简化了测试流程——开发环境和生产环境完全一致。

我特别喜欢这种“应用即服务器”的理念。它让微服务架构的实施变得自然,每个服务都是独立的可执行单元。运维部署时不再需要复杂的服务器配置,CI/CD流水线的构建也变得更加简单直接。这种设计哲学正在重新定义Java应用的交付方式。

SpringBoot的核心机制共同构成了一套完整的开发体验。自动配置处理复杂性,starter依赖管理组件集成,嵌入式容器简化部署。这三者协同工作,让开发者能够专注于创造业务价值,而不是纠缠于技术细节。

当你掌握了SpringBoot的核心机制后,真正的挑战才刚刚开始。就像学会了乐器的基本指法,接下来要演奏出什么样的旋律,完全取决于你的艺术造诣。SpringBoot的实践是一门需要不断打磨的技艺,每个项目都是独特的创作过程。

微服务架构的最佳实践

微服务不是简单的技术拆分,而是一种架构哲学。SpringBoot天生就是为微服务而生的,它的轻量级特性和快速启动能力,让服务拆分变得异常优雅。

构建微服务时,我倾向于保持每个服务的单一职责。一个用户管理服务就只处理用户相关逻辑,订单服务专注于交易流程。这种设计让团队能够独立开发、测试、部署各自的模块,大大提升了交付效率。SpringBoot的starter依赖正好支持这种模块化思维——每个服务只需要引入真正需要的功能组件。

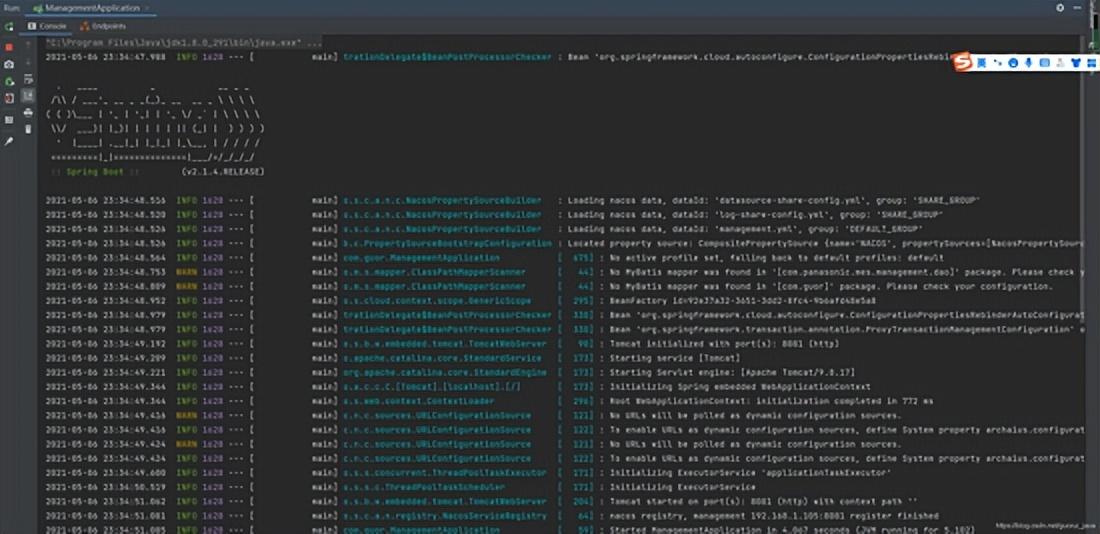

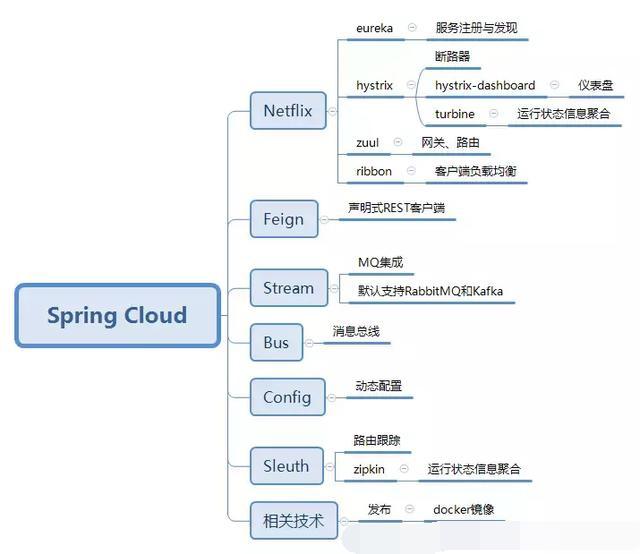

服务间的通信需要精心设计。Spring Cloud生态提供了完善的支持,从服务发现到配置管理,从负载均衡到熔断降级。但我发现很多团队过度依赖框架,忽视了最基本的API设计原则。清晰的接口约定、恰当的HTTP状态码、一致的错误处理,这些基础规范比任何炫技的技术选型都重要。

记得我们团队第一次实施微服务改造时,过于追求技术完美,结果陷入了“分布式单体”的陷阱。后来意识到,微服务的核心价值在于组织架构的匹配,而不是技术层面的切割。现在我们会先用SpringBoot快速搭建原型,验证业务边界,再进行服务拆分。

生产环境的部署智慧

将SpringBoot应用部署到生产环境,考验的是对细节的把握能力。那个在开发环境运行良好的应用,到了生产环境可能会遇到各种意想不到的状况。

配置管理是第一个需要跨越的障碍。我习惯将配置分为多个层次:代码内的默认配置、application.properties中的通用配置、环境特定的配置、以及运行时通过环境变量注入的敏感信息。SpringBoot的配置加载顺序完美支持这种分层策略,让应用在不同环境间平滑迁移。

健康检查端点是我必配的功能。Spring Boot Actuator提供的/health、/info、/metrics端点,就像给应用装上了仪表盘。运维团队可以通过这些端点实时监控应用状态,及时发现问题。搭配Prometheus和Grafana,还能构建完整的监控体系。

日志管理往往被忽视,直到出现问题才追悔莫及。我建议在项目初期就建立规范的日志策略:使用SLF4J门面、配置合理的日志级别、设定日志滚动策略、关键业务操作必须记录审计日志。这些投入在故障排查时会带来巨大回报。

性能优化的艺术探索

性能优化是一门平衡的艺术,需要在资源消耗和响应速度之间找到最佳平衡点。SpringBoot提供了丰富的调优手段,但关键在于知道什么时候使用什么工具。

JVM参数调优是基础中的基础。堆内存大小、垃圾回收器选择、元空间配置,这些参数直接影响应用的稳定性和性能。我一般会先用默认参数启动,通过监控工具观察运行状况,再针对性调整。盲目设置大内存反而可能降低性能。

数据库访问优化往往能带来最明显的提升。Spring Data JPA的懒加载策略需要谨慎使用,N+1查询问题是性能杀手。我倾向于在复杂查询场景使用@Query注解明确SQL,或者直接使用MyBatis这样的半自动化框架。连接池配置也很关键,合理的最大连接数能避免数据库被拖垮。

缓存策略的设计需要深思熟虑。本地缓存适合变化频率低的数据,分布式缓存适合共享状态。Spring Boot对Redis、Caffeine等缓存组件的集成让实现变得简单,但缓存失效策略、穿透保护这些细节需要精心设计。

有一次我们遇到接口响应慢的问题,最后发现是Thymeleaf模板渲染耗时。通过开启模板缓存、预编译模板,性能提升了五倍。这个经历让我明白,性能优化需要系统性的视角,每个环节都可能成为瓶颈。

SpringBoot的实践艺术在于理解框架提供的便利,同时保持对底层原理的敬畏。好的实践不是机械地套用最佳实践,而是根据具体场景做出恰当的取舍。这种平衡感,需要在不断的项目中积累和感悟。