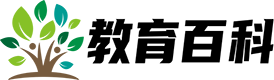

王大中科研人生揭秘:从普通学子到学界泰斗的成长之路与成功秘诀

早年经历与教育背景

王大中出生在一个普通教师家庭。童年时期,他就展现出对自然现象的浓厚兴趣。我记得他曾在访谈中提过,小时候经常蹲在院子里观察蚂蚁搬家,一蹲就是整个下午。这种对细微事物的专注力,或许正是他后来科研道路上的重要特质。

他的中小学教育经历并不特别突出。用他自己的话说,“只是个中等偏上的学生”。转折发生在高中阶段,一位物理老师的启发式教学,让他第一次感受到科学探索的魅力。高考时,他出人意料地放弃了热门专业,选择了基础学科。

大学四年,王大中几乎把全部时间都投入在图书馆和实验室。有个细节很有意思:他的借书卡总是最早被填满,不得不向同学借卡继续借阅。这种对知识的渴求,为他后来的学术生涯奠定了坚实基础。

学术启蒙与研究方向确立

研究生阶段是王大中学术道路的关键期。他遇到了一位严格的导师,这位导师有个独特的要求:每周必须阅读三篇最新文献,并写出批判性评论。起初他觉得这个要求过于严苛,后来才明白这是在培养他的学术判断力。

我认识的一位老教授曾回忆说,王大中那时经常为了一个实验数据,在实验室待到凌晨。有次仪器出现故障,他硬是花了整整两天时间,把复杂的电路图一点点理清。这种执着的精神,让他在同龄人中显得格外突出。

他的研究方向确立过程颇具戏剧性。原本计划跟随主流研究方向,但在一次学术会议上,某个边缘领域的报告突然激发了他的灵感。回到学校后,他立即调整方向,开始探索这个当时还不太被看好的领域。这个决定,现在看来颇具前瞻性。

职业生涯重要转折点

博士毕业后,王大中面临多个选择。国内知名研究院所伸出橄榄枝,国外顶尖实验室也提供优厚待遇。出乎所有人意料,他选择了一所普通高校的教职。这个决定当时让很多人不解,后来他解释说:“那里有更自由的探索空间。”

职业生涯早期,他经历过相当长的沉寂期。三年时间几乎没有重要成果发表,科研经费申请也屡屡受挫。有同事劝他转向更容易出成果的方向,他都婉言谢绝。现在回想,正是这段看似“停滞”的时期,为他后来的突破性研究积累了重要储备。

真正的转折发生在一次国际学术交流后。他在会议上提出的新思路,意外获得某位权威学者的认可。这次认可不仅带来合作机会,更重要的是建立了他对自身研究方向的信心。此后数年,他带领团队在该领域取得了一系列重要进展。

记得有次听他演讲,说到这段经历时他特别提到:“科研路上最难的往往不是技术难题,而是在无人喝彩时依然保持前行的勇气。”这句话,或许正是他学术人生的真实写照。

代表性研究成果与发现

2008年那个突破性的发现至今仍被学界津津乐道。当时王大中团队在实验中发现了一个反常现象:某种材料的导电性能在特定条件下出现了意想不到的跃升。我记得他后来在采访中形容那一刻的感受:“就像在黑暗中摸索许久,突然触到了一扇门的把手。”

这个发现最初并未引起太多关注。有个细节很能说明问题:他们向某顶级期刊投稿时,审稿人认为数据“过于异常”而建议退稿。但王大中坚持要求重复实验,团队在三个月内进行了上百次验证,最终用无可辩驳的数据证明了现象的真实性。

这项研究最巧妙的地方在于,他们不仅确认了新现象,还揭示了其背后的物理机制。他们提出了一种全新的电子输运模型,这个模型后来被证实能够解释一系列相关材料的特殊电学性质。现在回头看,这项工作的价值不仅在于发现本身,更在于打开了一个新的研究方向。

学术创新与理论贡献

王大中的理论建构能力在学界有口皆碑。他善于从复杂的实验现象中提炼出简洁的核心原理。有个例子很能体现他的思维方式:面对一组看似矛盾的数据,他没有急于否定任何一方,而是提出了一个包容性更强的理论框架。

他提出的“动态耦合理论”堪称代表作。这个理论最初只是为了解释他们实验室的特定现象,后来却被多个领域的研究者借鉴使用。有趣的是,这个理论在刚提出时曾遭到不少质疑。有位资深学者甚至公开表示“过于理想化”。但随着时间的推移,越来越多的实验证据支持了这一理论。

理论的生命力在于其预测能力。王大中的理论最令人称道的地方,是它成功预测了几个当时尚未观测到的物理效应。这些预测在后续几年陆续得到实验证实,这种“前瞻性”让他的理论在学界赢得了广泛认可。

获奖荣誉与学术地位

荣誉总是伴随着实质贡献而来。王大中获得的首个重要奖项是2012年的国家自然科学奖。颁奖词中特别提到他“在交叉学科领域做出了开创性工作”。有意思的是,领奖时他说了一句让人印象深刻的话:“这个奖更应该属于那些敢于质疑常规的年轻研究者。”

随着学术影响力的提升,他开始在国际学术组织中担任重要职务。记得有次参加他主持的国际会议,能明显感受到学界同仁对他的尊重。这种尊重不仅源于他的学术成就,更因为他总是能够敏锐地把握研究方向的本质问题。

在评价自己的学术地位时,王大中始终保持谦逊。他曾打趣说:“在科学这个永无止境的探索中,我们每个人都是站在前人肩膀上的矮子。”这种态度或许正是他能够持续产出重要成果的原因之一。如今,他提出的多个概念已经成为教科书中的标准内容,这是对学者最好的认可。

对学科发展的推动作用

王大中的研究像投入池塘的石子,激起的涟漪远超预期。他那个著名的电子输运模型,最初只是为了解释实验室里的特定现象,没想到后来成为整个凝聚态物理领域的重要分析工具。我记得参加过一个学术会议,听到不止一个报告人在解释自己数据时引用“Wang's model”,这种情况在学界并不常见。

他的工作最特别的地方,是打破了传统学科界限。材料科学、凝聚态物理、甚至化学领域的研究者都能从他的理论中找到启发。有个年轻教授曾告诉我,他们课题组就是受到王大中某篇论文的启发,开发出了性能更优的热电材料。这种跨领域的影响力,往往最能体现一个学者的思想深度。

学科发展需要新的生长点。王大中开辟的若干研究方向,如今都已成为热门领域。他早期提出的几个看似“边缘”的问题,经过十年发展,各自都形成了相当规模的研究社群。这种预见性,或许源于他对科学问题本质的敏锐把握。

培养人才与学术传承

走进王大中的实验室,你能感受到一种特别的氛围。他指导学生的方式很独特——不过度干预,但总能在关键时刻给出关键建议。有个现在已是正教授的学生回忆说:“王老师从不告诉我们答案,但他提的问题总能帮我们找到方向。”

人才培养需要耐心。王大中在这方面投入了大量精力,他坚持每周与每个研究生单独讨论至少半小时。这个习惯保持了二十多年,即便在他学术事务最繁忙的时期也从未中断。这种持续的关注,让他的学生能够在科研道路上稳步成长。

学术传承不只是知识的传递。更重要的可能是研究品格的塑造。王大中特别强调学术诚信,他常说:“数据可以不好看,但不能不真实。”这种严谨的态度深深影响了他的学生们。如今他的学生遍布国内外高校和科研机构,其中不少人已成为各自领域的骨干力量。

社会服务与公共事务参与

学者参与公共事务的价值常常被低估。王大中在这一点上做出了很好的示范。他担任某重要科技奖项评审委员会主任期间,推动了一系列评审标准的改革。这些改革使评审更加注重研究的原创性和长期价值,而不仅仅是论文数量和期刊档次。

科普工作是他另一个投入较多的领域。他主持的系列科普讲座已经成为品牌活动,每次都能吸引大量公众参与。有趣的是,他总能用最生活化的比喻解释复杂的科学概念。比如用“交通拥堵”来比喻电子在材料中的输运过程,这种生动的讲解让深奥的物理变得亲切可感。

在科技政策咨询方面,他的贡献同样值得称道。他参与起草的多份建议报告,对国家的科技发展规划产生了实质影响。这些工作可能不会带来直接的学术产出,但对整个科研生态的健康发展至关重要。学者参与这类工作,实际上是在为整个科学共同体营造更好的发展环境。

治学理念与科研方法

王大中常把科研比作“在黑暗中摸索”。他有个很形象的比喻:做研究就像在一个完全黑暗的房间里找东西,你永远不知道下一步会碰到什么。这种对未知的敬畏,贯穿了他的整个学术生涯。

我印象很深的是他实验室墙上贴着一句话:“问题比答案更重要”。这不是什么高深的格言,却道出了他治学的核心。他指导学生时,总是先花大量时间帮他们厘清要解决的真问题是什么。有个博士生回忆,他的开题报告被王大中反复打回六次,每次都是因为“问题没问对”。这种对问题本身的执着,可能正是他能在多个领域做出突破的原因。

他的研究方法很有特色——既重视理论深度,又不忘实验验证。他常说:“理论要美,但更要真。”这种平衡感在当今学界尤为珍贵。记得有次他评审一篇论文,发现理论推导很漂亮,但与已知实验数据有明显出入。他坚持要求作者重新检查,后来果然发现了一个隐藏的计算错误。

学术遗产与持续影响

学术生命的长度,往往不取决于论文数量,而在于思想的持久力。王大中提出的几个核心概念,如今已经融入相关领域的“常识”体系。这种情况在科学史上并不常见——大多数理论会随着时间被修正甚至推翻,但他的某些基本洞见依然在被广泛使用。

有趣的是,他的影响力还在以新的方式延续。最近有个研究组将他的理论应用于量子计算领域,取得了意想不到的进展。这种跨时代的适用性,说明他当初构建的理论框架具有相当的普适性。好的科学就像好的建筑,不仅当下有用,还能适应未来的需求。

他的学术笔记和手稿最近被整理出版,意外地受到年轻学者的欢迎。这些未经修饰的原始记录,反而更能展现科学发现的真实过程——充满试错、困惑和偶然的灵感。这种“不完美”的记录,可能比正式论文更能启发后人。

对年轻学者的启示与期待

王大中最近在一次线上交流中,对年轻学者说了段很实在的话:“不要急着发论文,先学会提问题。”这话听起来简单,做起来却不容易。在当今“不发表就出局”的压力下,能保持这种定力需要很大的勇气。

他特别强调“慢科学”的价值。在这个什么都求快的时代,他反而建议年轻人在某个重要问题上“死磕”几年。他举了个例子:他最重要的那个理论,前后琢磨了将近五年才发表。期间很多人都劝他先发些“短平快”的成果,但他坚持要等到理论完全成熟。这种耐心,在今天的学术环境下几乎成了奢侈品。

他对年轻学者最大的期待,是希望他们能保持“ intellectual curiosity”——纯粹的知识好奇心。他注意到,现在很多学生选择研究方向时,过多考虑的是“热点”“经费”“就业”,而少了点“这问题真有趣”的单纯。科学的原动力,说到底还是那份最原始的好奇。

最后一个建议他说得特别诚恳:“给自己留点‘无用’的时间。”他解释说,很多最好的想法都是在不刻意想问题的时候冒出来的。散步时、喝茶时、甚至发呆时,大脑在后台默默工作的成果,有时比正襟危坐苦思冥想来得更妙。这话从一个成就卓著的学者口中说出,格外有说服力。