营养师报考条件2021最新规定:轻松掌握学历、工作年限与备考技巧

1.1 初识营养师职业魅力

推开营养世界的大门,扑面而来的是食物与健康的交响曲。营养师这个职业,远不止是计算卡路里的数字游戏。它像一位食物翻译官,把枯燥的营养成分表转化为普通人能理解的生活建议。

记得去年在社区义诊时遇到一位阿姨,她拿着各种保健品说明书一脸困惑。当我用简单的比喻解释蛋白质和维生素的关系时,她眼睛突然亮起来:“原来我每天吃的鸡蛋和牛奶就是最好的营养品!”这种点亮他人健康认知的瞬间,或许就是这个职业最动人的地方。

现在的营养师活跃在医院病房、学校食堂、健身场馆,甚至食品企业的研发实验室。随着慢性病年轻化和健康意识觉醒,懂得用专业知识指导人们科学饮食的专家,正在成为职场新宠。

1.2 2021年最新报考政策概览

政策风向标在2021年有了新转向。最显著的变化是职业技能等级认定制度的全面推行,这意味着发证主体更加多元化。以前只有卫健委组织的统一考试,现在经人社部门备案的第三方评价机构也能组织考核。

报考时间变得更具弹性。多数评价机构每年设置4-6个考试批次,像春雨般分散在各个季度。这种安排给备考者留出更充裕的准备时间,不必再为错过一年一次的考试而懊悔。

证书含金量依然坚挺。通过正规渠道获得的营养师职业技能等级证书,照样能录入国网查询系统。企业在招聘时普遍认可这类证书,特别是健康管理公司、母婴护理机构这些对营养专业要求较高的领域。

1.3 学历要求深度解析

学历这道门槛,在2021年呈现出更人性化的设计。基本要求还是中专起步,但细节处见真章。

中专学历的报考者需要相关专业背景,比如护理、食品加工这些与营养沾边的专业。如果是市场营销之类完全不相关的专业,可能就需要用工作经验来弥补。我认识的一位营养师就是中专护理专业毕业,在社区医院工作三年后顺利考取证书。

大专学历的门槛明显降低,几乎不限制专业。这是政策给予的最大善意,让更多跨专业的人能进入这个领域。本科学历更是畅通无阻,无论你学的是文学还是工程,都能找到适合自己的报考路径。

值得留意的是在读学生的报考政策。部分地区允许毕业班学生提前报考,这个时间窗口对即将踏出校门的年轻人特别友好。抓住这个机会,就能实现毕业与持证的无缝衔接。

2.1 学历门槛与专业背景

推开报考条件这扇门,最先遇见的就是学历这道坎。2021年的规定给不同学历背景的人铺设了多条通道。

中专学历像是一条需要导航的乡间小路。要求必须是医药卫生、食品相关专业毕业,护理、中医保健这些专业都在认可范围内。如果手持中专文凭但专业不符,就需要额外准备三年相关工作经验作为通行证。记得去年协助过一位中专学历的健身房教练,他用运动营养指导的工作经验成功通过了资格审核。

大专学历则是宽阔的城市主干道。政策在这里展现出包容性,几乎不设专业限制。文秘专业可以报考,计算机专业也能尝试。这种开放态度让很多渴望转行的人看到希望。不过要注意毕业证书上的学习形式,全日制和成人教育在部分地区审核标准会有细微差别。

本科学历就像直达快车道。任何专业背景都能畅通无阻,这是政策给高等教育持有者的特别礼遇。连艺术专业的毕业生都能直接报考,只需要补齐营养学基础知识。这种设计让很多人在职业转型时多了一个可靠选择。

2.2 工作经验要求详解

工作经验这个条件,经常让报考者感到困惑。其实它更像是一把量身定制的钥匙。

相关工作经验的定义比想象中宽泛。在医院营养科工作自然符合要求,在幼儿园负责食谱制定也算数。就连在健康管理机构担任客户咨询,只要能证明工作内容涉及营养指导,都可能被认可。我接触过一位在养老院工作的护理员,她日常的配餐建议就被计入了工作经验。

工作年限的计算藏着不少窍门。全职工作按月累计,兼职则需要折算。有个取巧的方法是保留所有工资流水和社保记录,这些都能成为工作经历的佐证。特别提醒的是实习经历,如果是学校安排的正式实习,部分评价机构会按50%比例计入工作年限。

跨行业经验的认定需要技巧。比如餐饮行业的菜品研发,健身行业的饮食计划制定,都可以通过工作描述的重塑来贴近营养师工作范畴。准备一份详细的工作职责说明,配上案例佐证,往往能让审核人员更准确理解你的经验价值。

2.3 其他必备条件

除了学历和工作经验,还有些容易忽略的细节条件。

年龄限制是道隐形门槛。普遍要求报考者年满18周岁,上限通常到退休年龄。这个规定既保障了从业者的成熟度,又给不同年龄段的人留出空间。我见过最年长的报考者是一位55岁的退休教师,她把营养师当作人生第二事业的起点。

身体健康这个条件值得细读。不是要求身体素质多优秀,而是不能患有影响营养指导工作的传染性疾病。体检报告需要来自正规医疗机构,有效期通常在半年内。

无不良从业记录的要求经常被轻视。需要准备的材料包括无犯罪记录证明,还有相关行业的诚信证明。如果在医疗、食品行业有过违规记录,可能会影响报考资格。建议提前一个月开始准备这些证明材料,避免临时手忙脚乱。

报考材料的准备其实是个系统工程。身份证、学历证明、工作证明这些常规文件自不必说,两寸证件照最好准备蓝白底两种颜色。有个实用建议是把所有材料扫描成电子版备份,现在很多机构都支持线上提交预审。

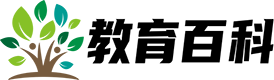

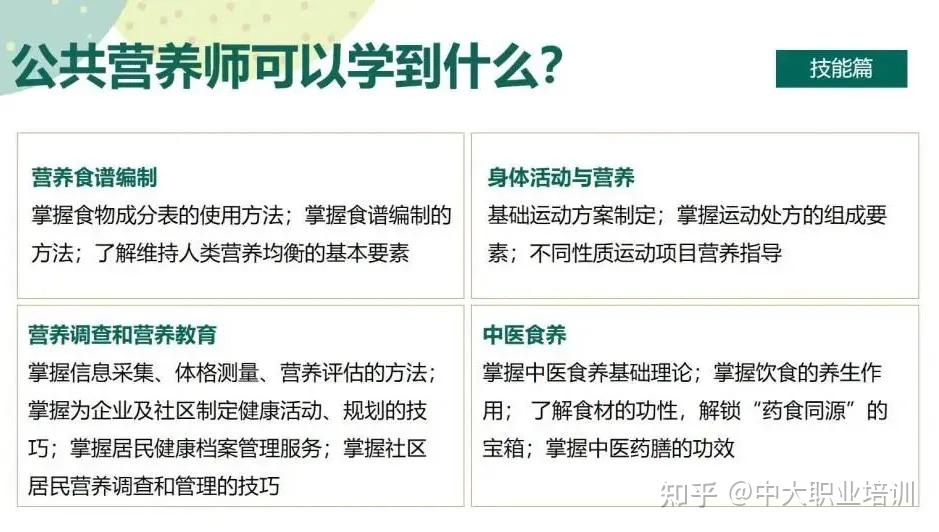

3.1 理论科目学习指南

营养师考试的理论部分像是一栋建筑的承重结构。基础营养学永远是地基课程,从七大营养素的代谢途径到人体消化吸收原理,这些知识点会在后续学习中反复出现。我认识的一位考生把基础营养学比作"营养师的语言",掌握不好就会影响整个专业表达。

食品卫生与安全这门课带着鲜明的实践色彩。学习重点不在死记硬背标准条文,而在于理解背后的风险管理逻辑。比如食物中毒的预防措施,需要串联从采购、储存到烹制的完整链条。去年备考时注意到,考题越来越注重场景化应用,经常给出具体案例要求分析风险点。

人群营养学需要切换不同的视角。孕妇、婴幼儿、老年人这些特殊群体的营养需求各有特点,建议制作对比表格来梳理差异。有个备考技巧是把自己想象成不同人群的营养顾问,这种角色代入能帮助理解知识点的应用场景。

营养评价方法这门课藏着不少计算题。从BMI计算到膳食调查数据分析,需要准备一个专用笔记本记录公式和解题步骤。实际考试中允许使用计算器,但关键是要理解每个计算步骤的营养学意义。

3.2 实践技能考核要点

实践考核现场像是个微型营养咨询室。膳食调查环节最考验沟通技巧,不仅要用对24小时回顾法,还要学会引导受访者准确回忆食物摄入。有考生分享经验说,准备些常见食物的实物图片能有效帮助受访者描述份量。

营养配餐设计题往往有时间压力。需要在有限时间内完成套餐设计,同时满足营养均衡、成本控制和口味协调多个维度。建议平时多练习不同场景的配餐,比如学生餐、员工餐、老年餐,形成自己的设计模板。

个体化指导方案考核的是综合能力。从体格测量数据解读到生活方式评估,每个环节都要体现专业判断。记得模拟考试时见过一个典型案例,考生为高血压患者设计减盐方案时,不仅考虑了钠摄入量,还兼顾了钾钙平衡这个细节。

现场问答环节最易暴露知识盲区。考官可能会就方案中的某个细节深入追问,这时需要展现清晰的临床思维。有个应对方法是养成"假设-验证"的思考习惯,每个建议都要能说得出科学依据。

3.3 备考策略与时间规划

备考周期建议控制在3-6个月。前两个月集中攻克理论科目,建立知识框架比盲目刷题更重要。可以采用"主题周"学习法,比如用一周时间专攻维生素章节,把各种维生素的功能、缺乏症、食物来源织成知识网络。

第三个月开始理论实践并行。上午复习理论知识,下午进行案例分析和模拟操作。这个阶段最好能找到学习伙伴,互相扮演咨询师和客户的角色。我备考时和同学每周进行两次模拟咨询,这种互动能及时发现表达中的问题。

最后一个月进入冲刺阶段。做真题时要模拟考场环境,严格计时。特别要注意理论考试中的案例分析题,这些题目往往融合多个知识点。有个得分技巧是先列出答题提纲,确保逻辑层次清晰再动笔书写。

时间管理需要个性化设计。上班族可以利用通勤时间听课程录音,睡前用思维导图回顾当日重点。全职备考者则要避免过度学习,每天留出适当运动时间保持大脑清醒。重要的是找到适合自己的节奏,有人适合早起学习,有人则在夜晚效率更高。

备考资料宜精不宜多。核心教材配合真题集已经足够,过分收集资料反而会增加焦虑。建议准备一个错题本,不仅记录错题,还要写明错误原因和正确思路。这个本子在考前最后一周会成为最宝贵的复习资料。